加工硬化与再结晶:铝合金性能调控的关键奥秘

冷加工的加工硬化与退火

当铝及铝合金进行冷加工时,加工硬化现象便会随之而来。而且,加工量越大,材料硬度提升就越显著。这其中的原理在于位错(也叫差排)的作用,位错会致使原子出现局部不规则排列。简单理解,冷加工就像是在材料内部残留了应变量,使得晶粒沿着加工方向产生变形。晶粒的变形量越大,其强度增加得就越多,这是因为变形的晶粒内残留了差排,加工量越大,差排积累得也就越多,进而硬度也就越大。

不过,通过退火热处理(也就是加工退火),就能够让因加工硬化而增加的硬度恢复到加工前的水平。

冷加工后的再结晶

一般来说,除非冷加工量极少,否则铝合金在冷加工后进行退火或者高温热处理时,通常会出现再结晶现象。再结晶所形成的晶粒,可能是粗晶,也可能是细晶,但肯定不是冷加工之前的晶粒了。如何有效地控制再结晶晶粒的大小,这在铝合金材料的冷加工及热处理过程中,可是一个相当重要的研究课题。

对于再结晶而言,最理想的结果就是实现晶粒细化,因为晶粒细化能够优化材料的各项性能。冷加工量、均质处理、退火速度、退火温度以及合金元素等因素,都是影响再结晶组织以及晶粒大小的关键变量。

对于热处理型合金,有一种特殊的冷加工及热处理方式,就是在固溶淬火冷却之后进行冷加工,然后再进行时效热处理。由于时效处理的温度一般不会达到材料的再结晶温度,所以这种方式不会出现再结晶问题。

热加工的特性与再结晶

铝或铝合金的热加工,通常指的是加工温度在 350℃以上的加工过程。对于铝或铝合金来说,在热加工时,硬度变化可能是由于强化相发生了改变,基本上不存在加工硬化问题,或者仅有少量的加工硬化。这是因为在高温加工的情况下,材料内部很难积累残留应变量或者差排。

在热加工过程中,冷加工和退火是同步进行的,所以热加工残留的应变量要比冷加工少。虽然再结晶的机理是一样的,但热加工既可能产生再结晶的结果,也可能出现未再结晶的情况,这就使得再结晶行为变得更加复杂。

对于加工硬化的合金,比如 1000、3000 及 5000 系列合金,热加工之后的硬度、强度以及延伸率等机械性能,会更接近退火状态(O 态)。而对于热处理型合金,像 2000、4000、6000 及 7000 系列合金,热加工虽然较少发生加工硬化,但却存在固溶冷却或高温加工冷却后的自然时效析出硬化这一独特现象。

铝合金在热加工之后,可能会出现再结晶或者未完全再结晶的现象。再结晶晶粒可能是粗晶,也可能是细晶;未完全再结晶组织可能呈现出拉长的晶粒、纤维晶组织,又或者是再结晶晶粒与纤维晶(未完全再结晶)的混合组织,甚至可能是完全的纤维晶组织。

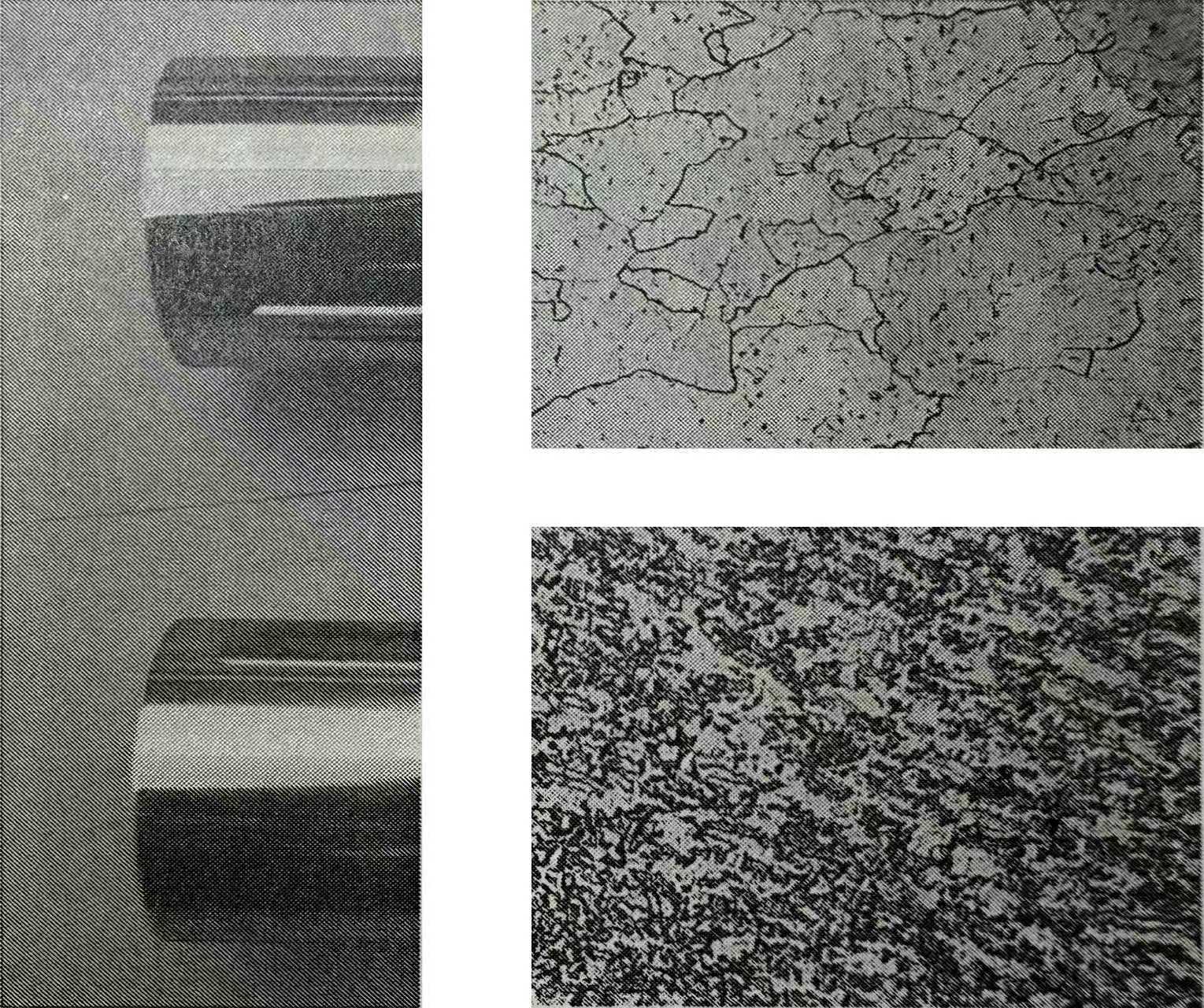

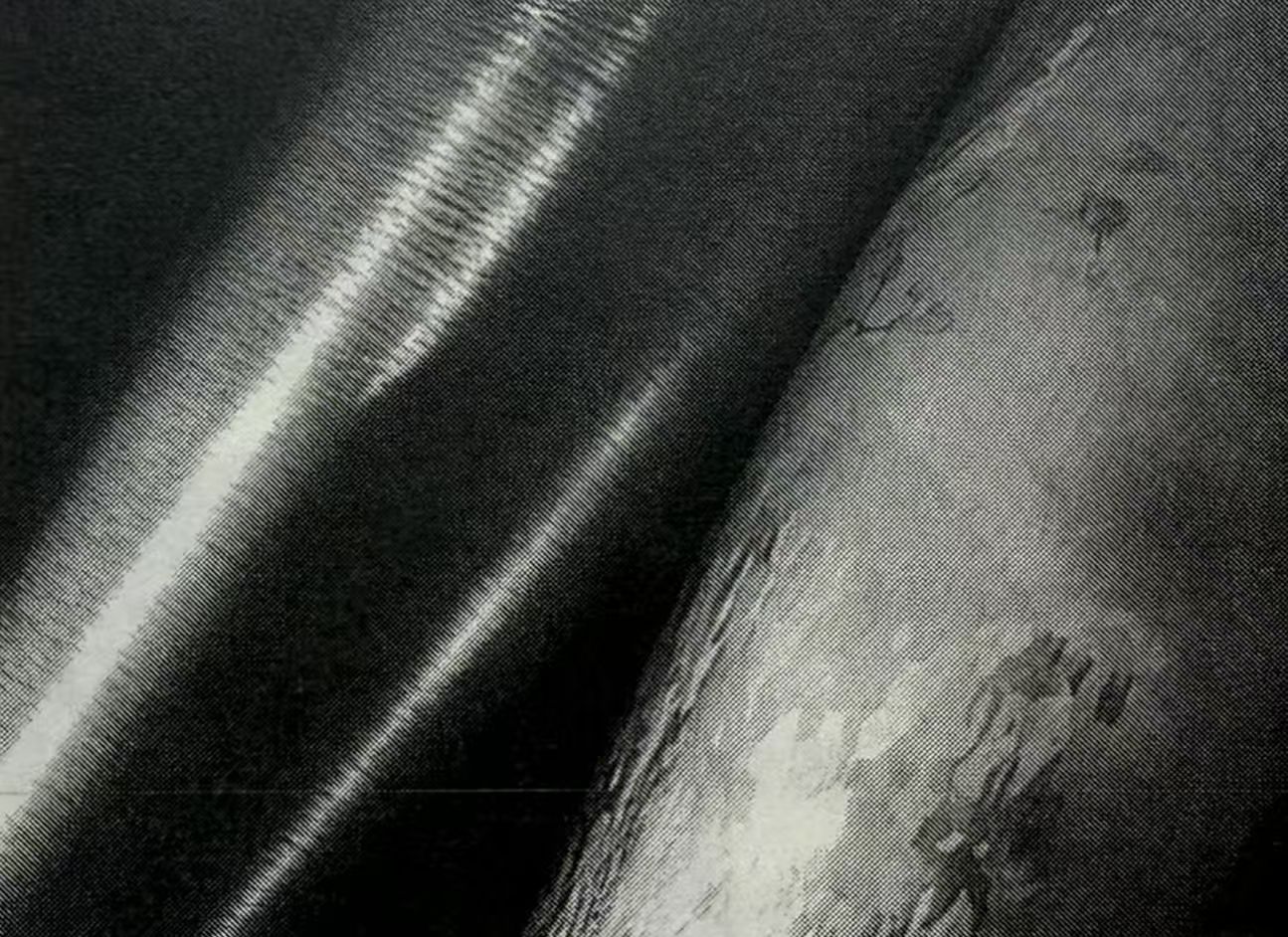

例如上图就展示了挤压铝合金热加工再结晶及未完全再结晶的实例:左图的上下部分可以看到铝合金工件的阳极色泽不一样,右图上下分别对应的是不同光泽度工件的晶粒组织,右上图是再结晶组织,右下图是未完全再结晶组织。而且可以发现,再结晶组织对应的阳极表面色泽比较亮,未完全再结晶组织对应的工件阳极表面色泽则比较暗。

不同晶粒组织的性能差异与实例

纤维组织具有方向性,在不同方向上的性能有所不同;完全再结晶的等轴晶则没有方向性,各个方向的性能相同;部分再结晶组织(也就是未完全再结晶)同样具有方向性。

以上图所示的 7046 铝合金球棒铝管为例,经过阳极染色之后出现了阳极色差,这是因为球棒不同部位的加工量存在差异,导致同一工件在固溶淬火时效热处理之后,产生了再结晶与未再结晶两种组织。图中未再结晶区域经过氢氧化钠溶液腐蚀之后,可以看到线条状的纤维晶组织,这是挤压热加工成型及退火处理后再固溶热处理的晶粒组织。而阳极染色色泽较深较亮的区域,经过氢氧化钠溶液腐蚀后呈现出再结晶状态,这里的再结晶晶粒比较大,属于粗大晶粒,虽然有一定的方向性,但可以近似看作是等轴粗晶。在该图中,再结晶区域是挤压热加工成型、退火处理及冷加工成型后再固溶热处理的组织。

总的来说,冷加工及热处理、热加工以及热加工后的高温热处理(比如固溶处理等),这些加工及热处理过程都与晶粒组织的变化紧密相关。深入了解每个程序中晶粒的变化情况,是工程师们面临的重要任务。同时,对晶粒组织的控制或者再结晶晶粒大小的控制,是铝合金材料加工及热处理的关键课题。加工量、加工速度、加工温度、合金元素以及铸锭的均质处理等,都是影响晶粒组织形态、再结晶组织及晶粒大小的重要变量。