再结晶:铝合金性能蜕变的关键过程

当铝合金经历冷加工后,无论是进行退火热处理,还是固溶热处理,在这些处理过程中,都有可能出现再结晶现象、部分再结晶现象,亦或是形成未再结晶的组织。最终呈现的结果,主要取决于合金种类、所含合金元素、加工量以及所采用的热处理方法等多种因素。

就以退火过程中的再结晶为例,其具体行为受到冷加工量、加工速度、退火升温速度、退火温度以及合金种类等条件的制约。不同的条件组合,会促使材料产生不同的晶粒组织形态、晶粒形状以及再结晶大小。而退火过程中能否发生再结晶,关键在于退火温度是否达到材料当前状态下的再结晶温度。要是退火温度超过了材料的再结晶温度,那么加工后的材料就会出现再结晶现象;反之,若退火温度低于合金材料的再结晶温度,加工后的材料便无法实现完全再结晶。

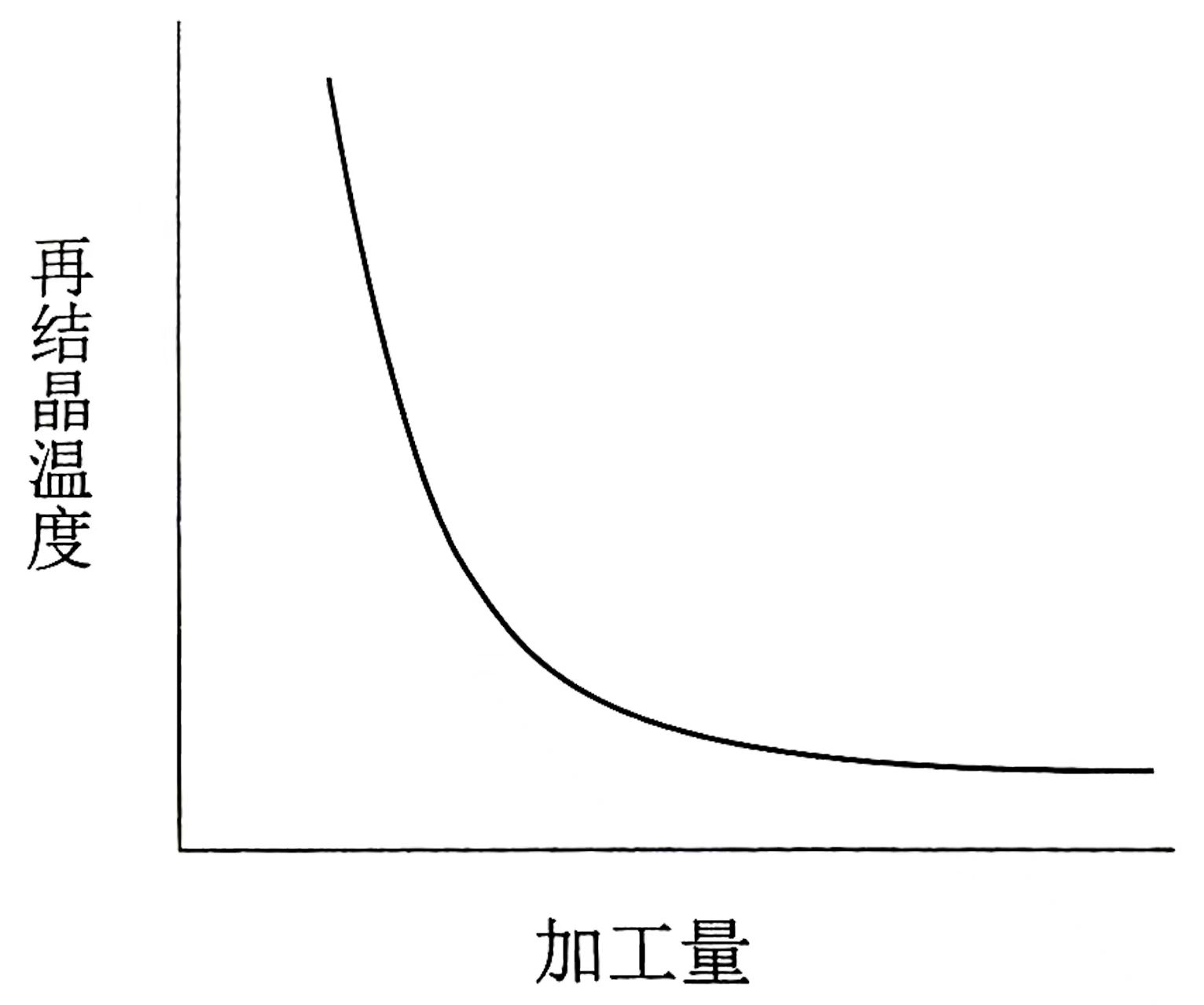

合金的再结晶温度与众多条件紧密相关。从上图可以看出,对于同一合金而言,不同的冷加工量会对应不同的再结晶温度,加工量越大,再结晶温度就越低。这意味着,加工量越大,或者说在晶粒组织中累积的加工应变量越大(也就是差排累积得越多),其再结晶温度就越低。所以,加工量较大的合金,在进行退火或固溶高温加热处理时,就比较容易发生再结晶。

除了加工量或累积加工应变量之外,对于同一合金、化学成分相同的材料,其再结晶温度同样与冷加工量有关。冷加工量越大,再结晶开始的温度就越低,这是因为冷加工量越大,材料中就积累了越多的变形能量,也就意味着隐藏了更多推动再结晶发生的驱动力。而且,冷加工量越大的材料,在退火时隐藏的再结晶成核数目就越多,最终形成的再结晶晶粒也就越小;相反,冷加工量小的材料,退火时成核数目较少,再结晶的晶粒就会越大。比如,下图左图展示的是7046合金挤压管,经过少量冷加工后再进行退火处理,工件在经过氢氧化钠(NaOH)浸蚀后,可以明显看到极其粗大的再结晶晶粒。同样,下图右图呈现的是6061 - T6粗晶锻造件,在经过锻造及固溶热处理后,表面及内部都产生了粗大的晶粒组织(经过氢氧化钠溶液浸蚀,放大1倍)。这充分表明,在退火前或固溶处理前,对加工方法及加工量的控制,是影响材料质量的重要因素。

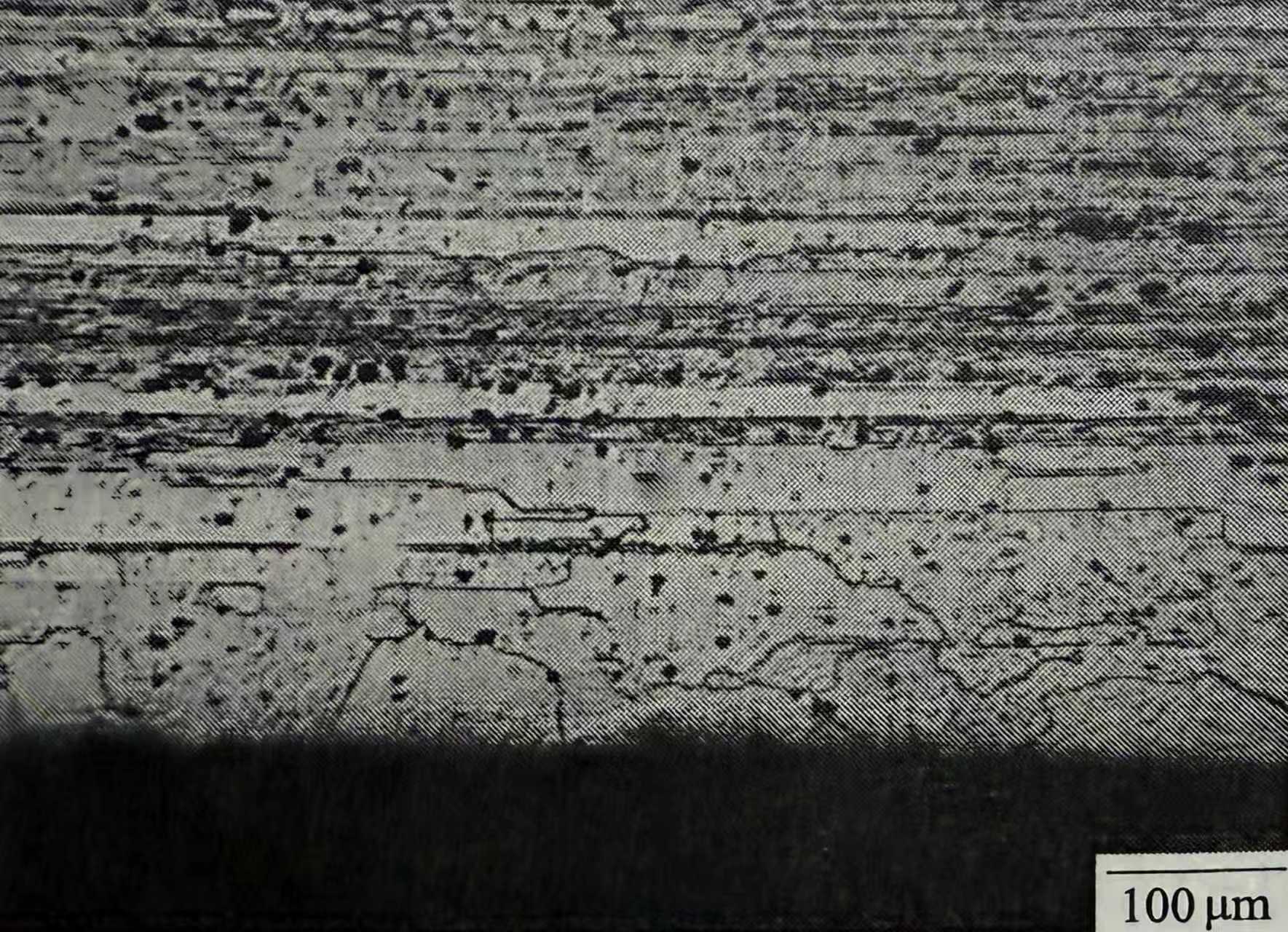

再结晶温度还和加工速度、退火速度、退火温度等因素有关。例如,退火升温速度越快,材料的再结晶温度就越高。对于高强度合金,像Al - Zn - Mg - Cu合金来说,如果冷加工量较少且加工量不均匀,在经过退火或固溶热处理后,就可能会产生不同的组织或者不同大小的再结晶晶粒。就像无缝挤压管经过少量的精密冷拔加工后,由于摩擦因素的影响,厚度方向的表面加工量会比内部更多。当这种精密冷拔管再经过固溶及淬火处理后,就会产生不同的组织,如下图所示。该图表明,7050精密冷拔管在经过固溶淬火及时效后,表面组织呈现为再结晶的粗晶,而次表面靠近中心的位置则是未完全再结晶的组织。7050合金的未完全再结晶组织,是由长条形的再结晶晶粒以及长条形的未再结晶晶粒(已经恢复的加工纤维组织,recovered fiber grain)组合而成。根据经验,7050材料冷加工量如果在20%以下,再经过退火或固溶加热,材料可能无法完全再结晶,加热后的组织可能是长条形的再结晶晶粒和纤维晶组织的组合。

再比如7046(Al - Zn - Mg)合金的球棒管产品,如同等轴晶页面图片所示,阳极处理前的产品,棒的前端是挤压热加工退火,退火后再进行拉拔加工。拉拔部位属于冷加工成型,越靠近握把位置冷加工量越多,越靠近球棒前端位置冷加工量越少,棒的前端冷加工量为零。产品经过固溶热处理后,拉拔部位的组织为再结晶的粗晶;而棒的前端或靠近前端位置,因为冷加工量极少甚至没有冷加工,经过固溶淬火时效处理后,其组织为未完全再结晶的纤维组织。由于7046球棒不同部位加工量存在差异,加热后产生了再结晶与未再结晶的组织,这使得铝管在进行阳极染色处理时出现了色差以及光泽的差异性,就像等轴晶页面最后一张图左边的阳极球棒那样。不同的晶粒组织或组织形态会导致阳极产生色差,关于阳极相关问题,将在网站其他页面进一步阐述。