铝合金热加工与再结晶:高温下的微观“重塑游戏”

铝合金的热加工,通常是指在350℃以上的温度中进行的加工过程。这一过程里,“加工储存的应变量”和“高温加工时的退火效应”会同时发挥作用。它的再结晶行为,和“冷加工 + 退火热处理”有相似之处,但也存在差异——因为热加工时,能用来启动再结晶的“累积应变量”所剩不多,所以像7000、2000系列这类高合金,热加工后往往难以实现完全再结晶。

热加工的再结晶行为,会受到很多因素影响,比如加工温度、加工量(像挤压比、轧延比这些)、加工速度、铸锭的均质状态,还有合金元素或合金种类等。整体来看,这些因素对再结晶的影响逻辑,和“冷加工 + 退火”是类似的:

- 加工量越大,再结晶温度越低,再结晶后的晶粒也越细小;

- 要是加工量太小,再结晶温度会变得很高,可能没法完成再结晶,最终形成纤维组织,或者“拉长的再结晶晶粒 + 纤维”的混合组织。这种混合的“未完全再结晶组织”,在7000、2000系列等高强度合金的热加工后很常见。

高温加工:再结晶的“拦路虎”

当热加工温度特别高时,加工过程中能积累的“变形能量”或“位错(差排)量”会变得极少,这会让高温加工后的纤维组织,再结晶温度大幅升高。

以2000、7000系列高强度合金为例,若加工温度超过400℃,后续做固溶处理时,再结晶会变得很困难。这是因为这类合金里铝的占比少,却含有较多其他金属元素:这些元素要么在“固溶状态”下直接提高再结晶温度,要么会形成弥散体(比如ZrAl₃、MnAl、CrAl等)来阻碍再结晶。

这些弥散体的尺寸大概是0.1mm,数量还很密集,不仅能“拦住”再结晶的启动,就算再结晶完成了,它们也会阻挡晶粒长大。而且,因为弥散体的存在,再结晶后的晶粒形状可能会带有“方向性”——长轴会沿着加工方向延伸。

挤压过程:晶粒的“变形剧场”

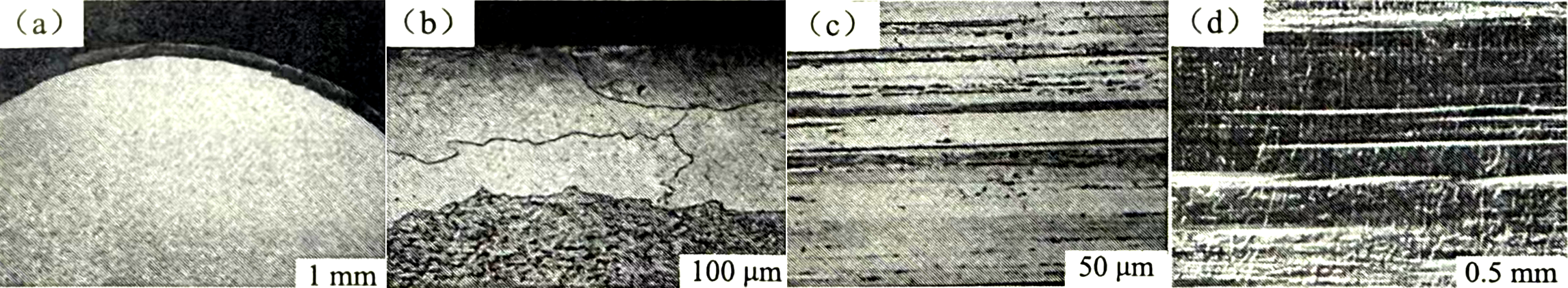

用挤压工艺来举例(如图):铸棒经过均质处理后,原本是“等轴晶粒”(形状像圆球,各方向均匀),挤压后可能出现两种情况:

- 产生新的再结晶晶粒(如图下右);

- 原来的等轴晶粒被“拉长”,变成线状的纤维晶(未再结晶,如图下左)。

但实际情况更复杂,还可能出现“粗大的再结晶晶粒”,或者“粗大纤维晶 + 再结晶晶粒”的混合组织——这类“粗大晶粒”往往不符合市场对材料性能的要求。

未完全再结晶:阳极色差的“幕后推手”

热加工若没完成再结晶,组织会是“部分再结晶晶粒 + 部分未再结晶的纤维结构”的混合状态。

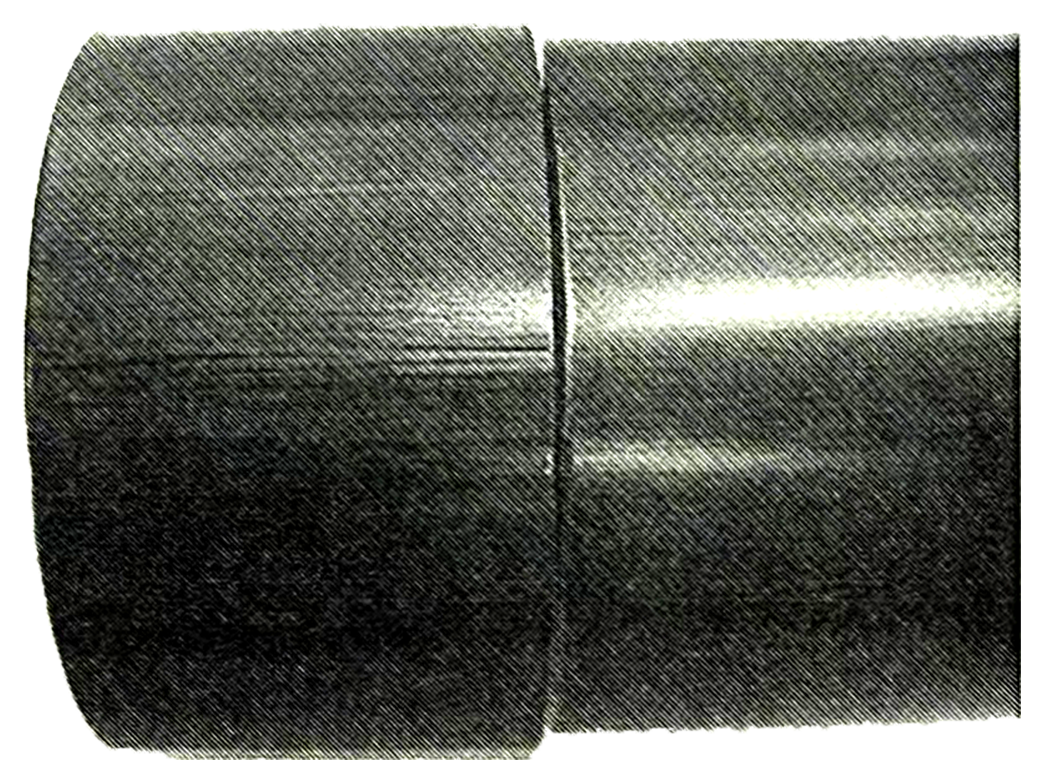

以7075合金挤压圆棒为例(如图):

- 圆棒表面/次表面的热加工量更大,所以会形成“再结晶粗晶层”,用氢氧化钠溶液腐蚀后,这部分光泽更亮;

- 内部/中心的加工量小,积累的变形能少,再结晶温度更高,所以是“未完全再结晶组织”,腐蚀后色泽更暗、带有线条。

当这两种组织同时存在时,做阳极处理就会出现“色差”。比如图(d)中,硬阳处理后会有“淡色(再结晶长形晶粒)”和“暗色(未再结晶纤维晶粒)”的差异,这种混合组织就是“未完全再结晶组织”。

不过,这种色差不一定都能用肉眼看到:如果纤维晶特别细(宽度<0.1mm),或者再结晶的量极少,色差就很难识别。像6061合金热加工后的硬阳极表面(下图),表面位置能看到淡、暗条纹(因为有再结晶晶粒),但次表面几乎全是细纤维晶,所以色泽很均匀。

合金元素:再结晶的“调节器”

铬、锰、锆、钒、钛、钪这些合金元素,对热加工再结晶的影响,和“冷加工 + 退火”是类似的——它们能提高再结晶温度,从而抑制再结晶、控制晶粒长大。

Chinh等人用Al - Zn - Mg(Cu)合金做的试验(上图)就很能说明问题:

- 镁、铜的添加,对Al - Zn - Mg合金的再结晶结果几乎没影响(试样A、B、C的再结晶晶粒大小差不多,都在90 - 100μm);

- 但只要添加0.12%的锆(试样D),同样的工艺下,再结晶会变得困难,出现“未完全再结晶”的情况。这说明,哪怕是少量的锆,对再结晶的“阻碍力”也很大。

简单来说,铝合金热加工的再结晶,就像一场“高温下的微观重塑游戏”:加工条件、合金元素都在影响“晶粒要不要变、怎么变”,而最终的晶粒形态,又会直接决定材料的性能和外观(比如阳极色差)。