热加工的晶粒组织预测:铝合金微观世界的 “温度与变形游戏”

九月 02, 2025

双层组织与高温“蜕变”

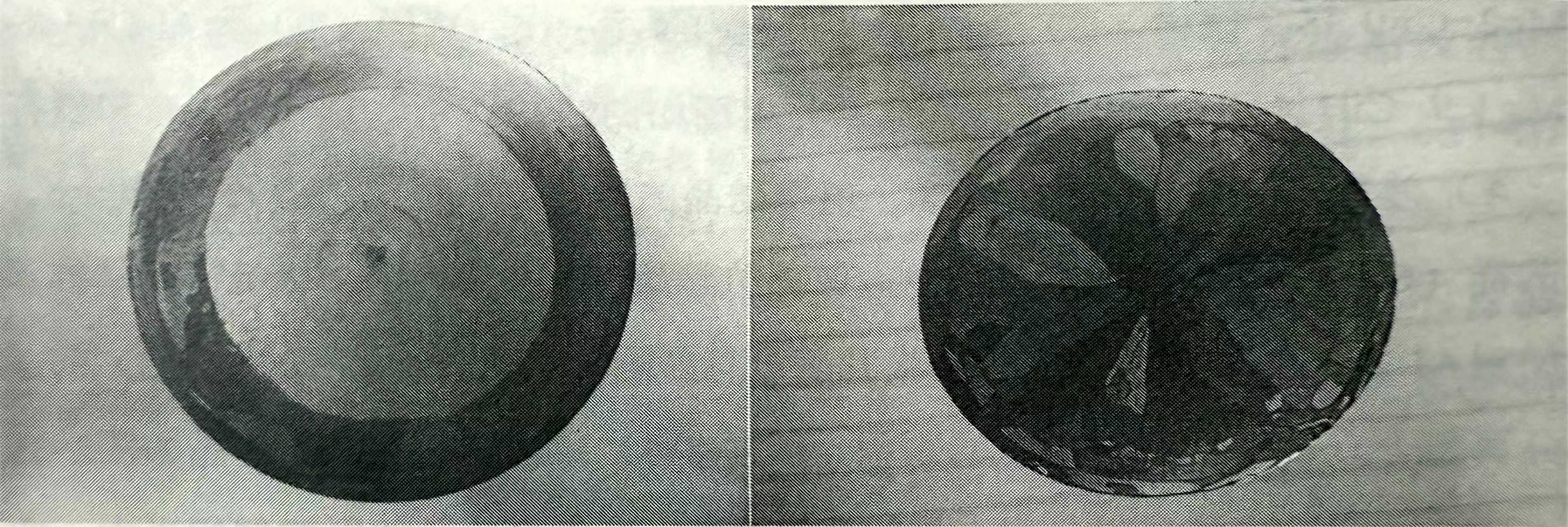

6061合金挤压圆棒常常会呈现出双层组织(如图(a)):外层是再结晶组织,内部或中心层则是“未完全再结晶组织”。如果对内部的未完全再结晶区域进行高温加热,当加热温度超过该区域的再结晶温度时,这些“未再结晶的组织”就有可能“蜕变”为再结晶组织。

不过,这种“蜕变”往往会产生粗大晶粒——因为晶粒内部残留的加工量(位错/差排)非常少,相当于“再结晶的驱动力不足”,只能让少数晶核慢慢长大,最终形成大晶粒。比如图(a)的材料经过“530℃保温 + 水淬”的固溶处理后,内部的未完全再结晶组织就变成了粗大的再结晶晶粒(图(b))。

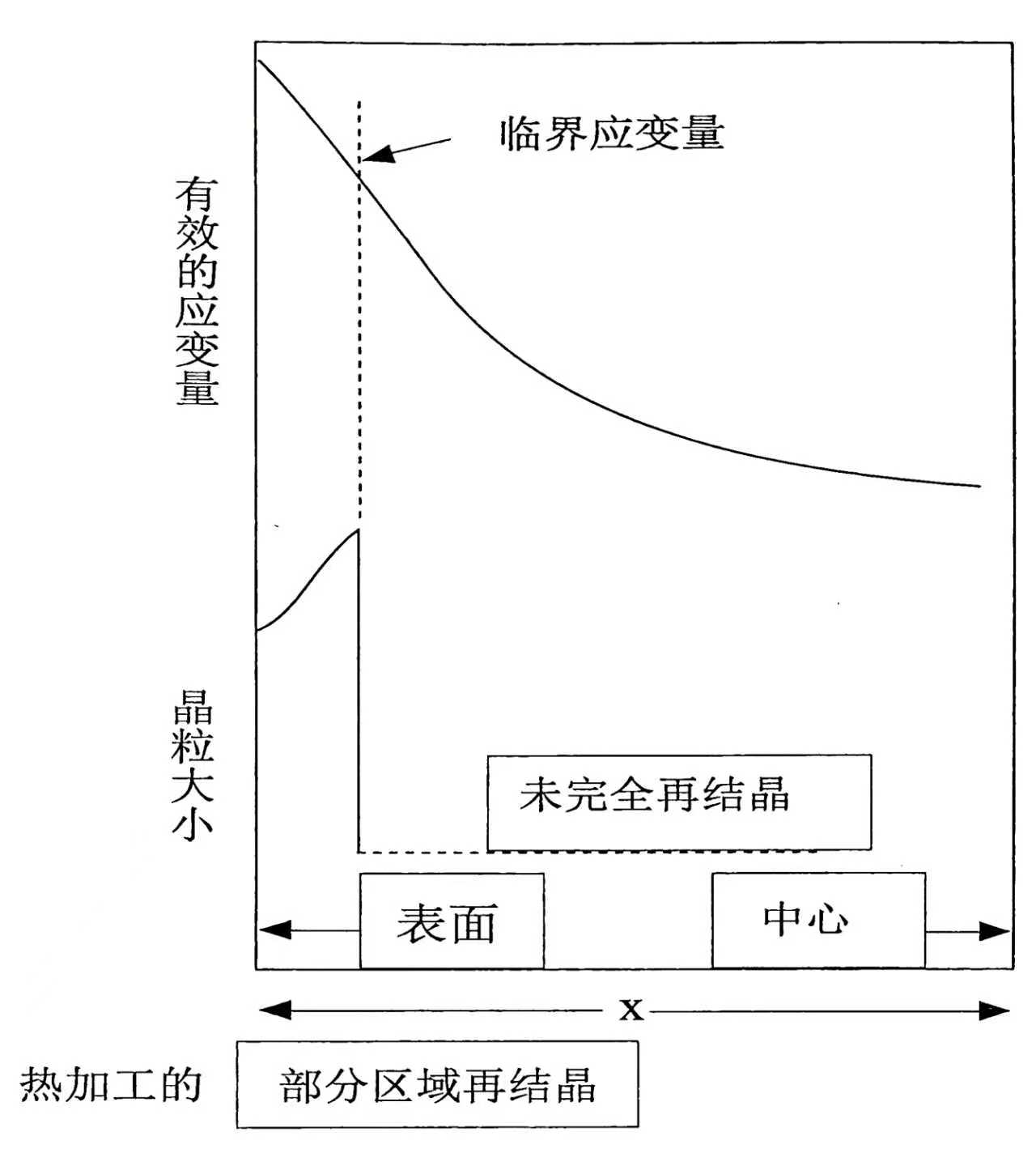

晶粒大小的“梯度密码”

上图展示了再结晶区域的晶粒大小分布:越靠近圆棒外围,再结晶晶粒越细。这背后的逻辑很简单——外围的有效加工量更大(变形更充分,位错积累更多),所以再结晶时晶核多、晶粒小;而中心加工量小,晶核少,晶粒就容易长大。

复杂的温度“迷宫”

热加工时的温度变化,远比上图展现的更复杂。因为热加工过程中:

- 工件变形会瞬间产热(变形热);

- 模具、工具(比如辊轮)会“吸走”工件的热量;

- 模具自身也有温度,会和工件进行热交换。

这些因素叠加,导致工件每个位置的温度都可能不同。因此,挤压出的晶粒形态,有时和上面两图的理想情况有差异。

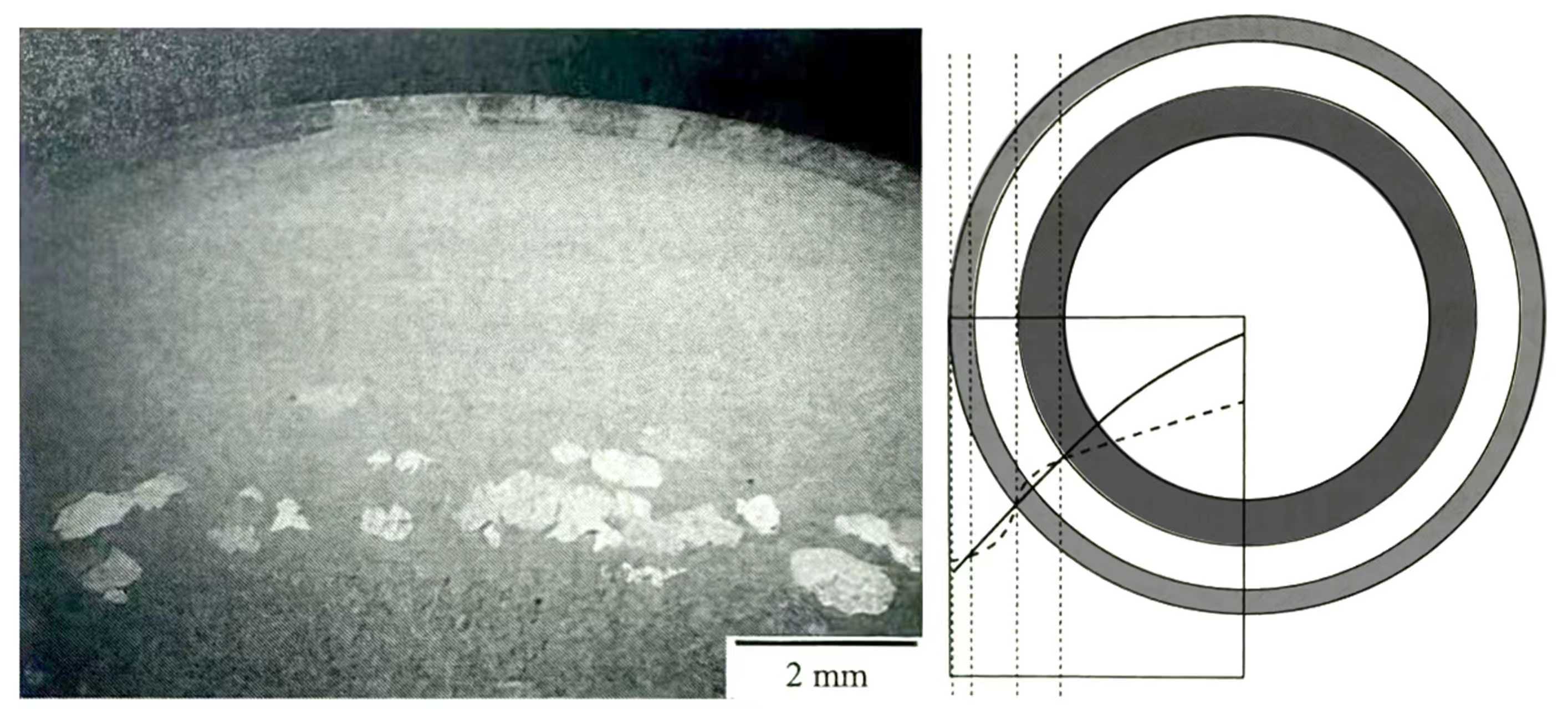

上图右图用示意图解释了这种复杂性:

- 灰色区是再结晶区域,白色区是未再结晶区域;

- 黑色实线是“不同位置的再结晶温度”(心部再结晶温度高,表面低);

- 黑色虚线是“不同位置的实际温度”(因为盛锭管温度低、挤压速度慢,圆棒表面/次表面温度会大幅下降)。

总结起来:某个位置的温度>该位置的再结晶温度,就会产生再结晶组织;反之则是未完全再结晶组织。

完全再结晶的“触发条件”

热加工铝合金时,也有可能让所有区域都发生再结晶。以挤压工艺为例,只要满足以下任一条件,通常会得到“完全再结晶”甚至“细晶组织”:

- 挤压比足够大(加工量足,位错积累多,再结晶驱动力强);

- 挤压速度足够快(变形热多,温度高,利于再结晶);

- 合金元素/弥散相少(弥散体少,对晶界移动的阻碍小,再结晶容易进行)。

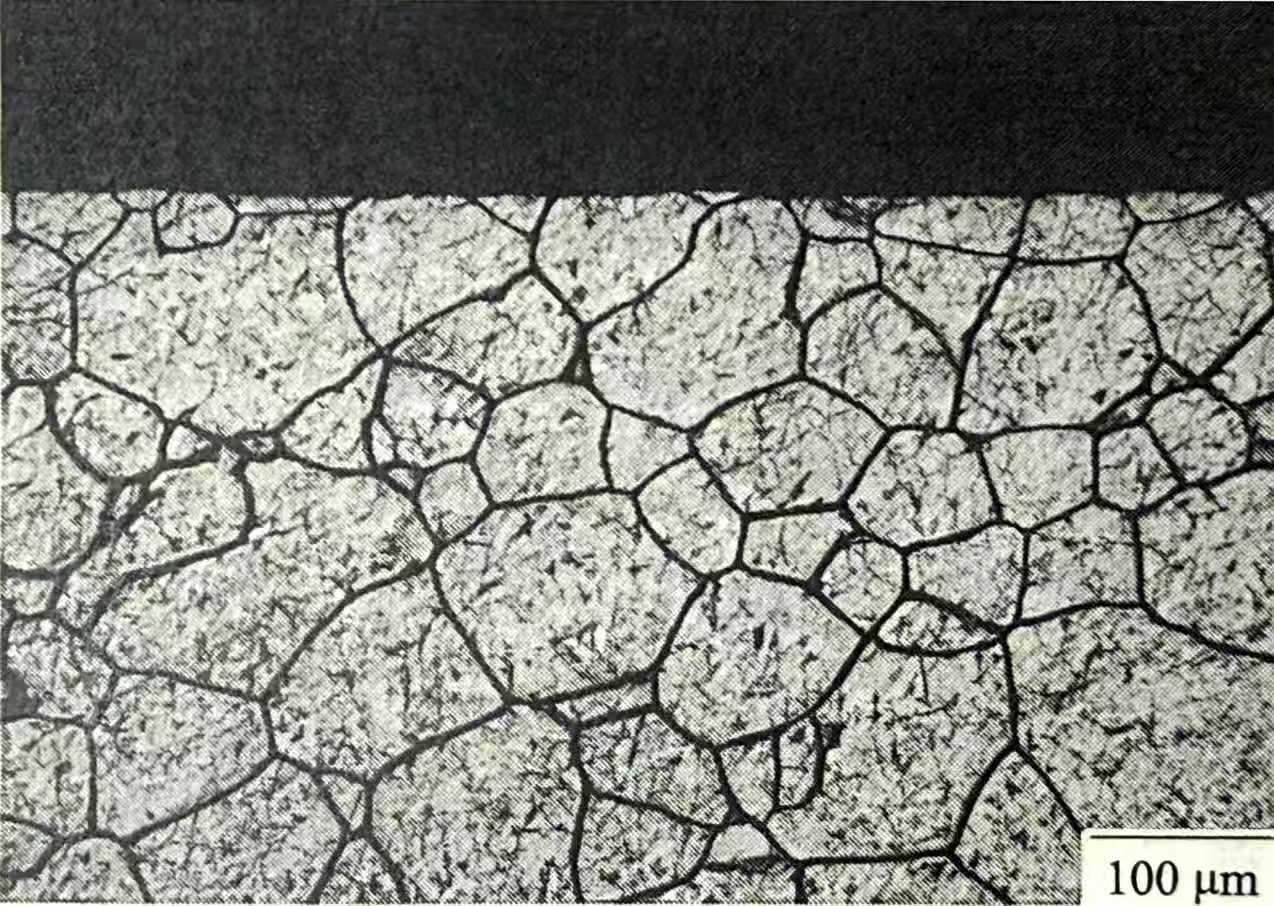

像6063、6005,或是6061 - T5、T6的挤压材料,一般都是“热加工再结晶组织”,而且大概率是细晶(如下图)。

简单来说,热加工铝合金的晶粒组织,就像一场“温度与变形的游戏”:加工量、温度分布、合金元素共同决定了“哪些区域会再结晶,晶粒是粗还是细”。

查看评论